まずはお読みください。

|

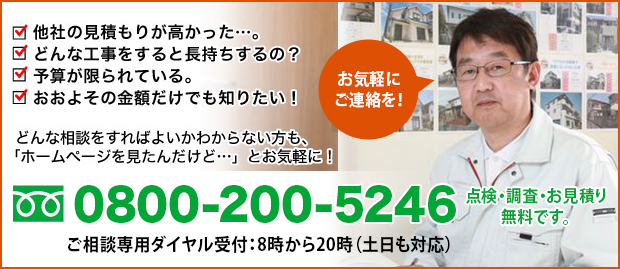

塗装工事をお考えになり、当サイトに行き着いた方はこのようなことをお悩みになっているのではないでしょうか?

ご存知かも知れませんが塗装工事というのはプロからすると

いくらでもごまかしができてしまう工事です。

例えば、下地の処理をいい加減にして塗装を仕上げたとします。

それでも施工直後は美しく見せることが出来るでしょう。

しかし塗装工事完了の1年後、

せっかく塗った塗装の色あせが始まってきたり塗装が剥がれてきた、といった事はどこにでもある話なのです。

せっかくこのページをご覧いただいたあなたには、絶対にそういうことになっていただきたくないので、そうならないためのコツをお話しておきたいと思います。

塗装工事で絶対に重要な事。

それは業者を慎重に選ぶということです。

肝心なことなのでもう一回言わせてください。

塗装工事で何よりも重要なのは業者を慎重に選ぶということです。

とは言っても、初めて塗装工事をされる場合に、どんな業者がいい業者なのか分かるはずがありません。

あくまで私なりの考えになりますが、いい塗装工事のポイントはズバリ 、直接工事をする『塗装工事専門店』に依頼することです。

それも正しい知識をもっている塗装業者にです。

大手ハウスメーカー ・ 建設業者 ・ 訪問販売業者、どの業者様も塗装工事を請け負う事が出来るのになぜ専門工事店がいいのでしょうか?

それは専門店ならではの『長所(メリット)』があるからです。

弊社の場合をお話します。

※残念ながら長所ばかりではありません。

短所も書いていますので最後までお読みください。

株式会社住友リフォーム外壁事業部5つのメリット

塗装専門の工事店ですので

塗装専門の工事店ですので

中間マージンが発生しません。

当たり前の事ですが業者を挟みませんので無駄な中間マージンが発生しません。『この値段どう思われます?』とお客様からの相談事例が多く、御聞きすると業者さんにより違いはありますが一般価格より20%~50%も高くなっている場合があります。

適正な価格での工事が

適正な価格での工事が

実現できます。

重要なのは【その工事が適正な値段か? 】という事です。私共は塗装前の『下地作り』に特に力を入れておりますので仕上がってスグは同じでも、永くもつ塗装を一番に考えています。地域最安値を否定する気はありませんが安かろう悪かろうでは意味がありません。

予算に応じた工法を

予算に応じた工法を

ご提案出来ます。

塗装の仕様提案は種類が多く、ある意味、上をみだすとキリがありません。ただ【自分自身が依頼する立場】に立ってお客様に提案しています。また現場知識がありますので不具合事例にも熟知しており塗料メーカーのカタログに書いてあるメリットだけで提案する事はありません。

お客様の要望が伝聞ではなく

お客様の要望が伝聞ではなく

ダイレクトに伝わります。

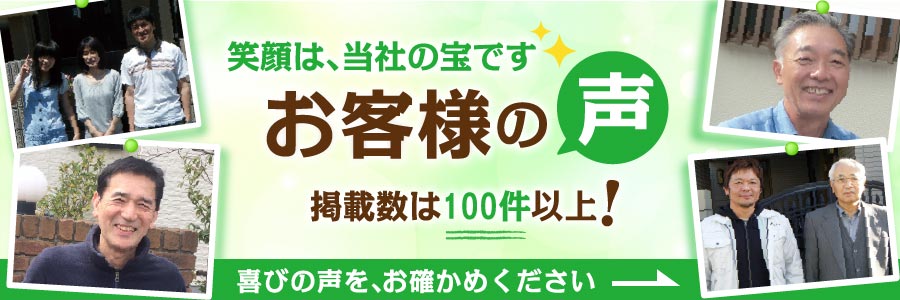

中間業者を挟みますと『言った、聞いてない』の無駄なモメ事が起きる可能性があります。リフォームで嫌な思いをした方のほとんどがこのような事が要因かと思われます。直接要望を御聞きする事で余計なトラブルを防ぎ完了後『頼んでよかった』の声をいただいています。

必要ではない工事を

必要ではない工事を

勧めません。

本当に知識を持っている専門工事店なら、その工事自体が必要かそうでないかの知識を持っています。不必要な工事であるにもかかわらずいたずらに不安を煽って工事を契約するような業者はいい業者とは言えません。適切なアドバイスをさせていただき、それを理解し納得された上でお施主様にご判断いただく。それがいい塗装工事ではないでしょうか。

じゃあ塗装専門店に頼めば『いいことばかりか?』と言えば残念ながらそうではありません。私共、小さい専門店ならではの出来ない事(短所)もあえて書いておきます。

| 1 価格の問題

これについては先にコチラをご覧ください。⇒塗装日記【月々雑感】価格に関してですが当社は職人の施工店になりますので、『料金は高いか?』と言われれば高くはありません。標準の部類に入ると思います。 ただくり返しになりますが度の越えた安さの追求はしていませんし『どこよりも安く』と言われるような請負はしていません。あくまで【キッチリした仕事】と言うのを前提での施工を心がけています。 2 工期の問題 当社で施工させていただいたお家のかたならご存知かと思いますが工期は長いです。ケースバイケースになりますが外壁4面塗装の場合は2週間以上かかる事もございます。 それはダラダラと仕事が遅いという意味ではなくて養生期間(洗浄後の乾燥・塗料の乾燥)を考えてのことです。これは塗装工程においては重要な事です。『一週間で完了してください』と要望されるかたには不向きな業者かもしれません。 3 ブランド力 私共は小さい塗装専門店です。 |

上記、傲慢な表現になりましたがご理解ください。そのうえで依頼していただくかたには精一杯の作業でお返し致します。

どうか厳しい目で私共をお試しください。

本当に残念な事ですが ・・・・・ここ数年の建築業界は嘘や手抜きが蔓延している事は否定できない事実です。

・工事が完了して数か月後には連絡がとれない

・塗膜が浮いてきたので業者に言うと、のらりくらりとかわされる

・追加工事で法外な料金を請求された・・・

また悪質とは言えないまでも、頑固な職人タイプにありがちな

・高い材料しか薦めない業者

・ちょっとした工事を頼みにくい業者

もし、そういう業者を選んでしまった場合お客様の『自己責任』ですよ。というのはあまりにも酷な話だと思います。

私は【自分がお客様の立場ならどう思うか?】という事を第一に考え、建物の状況や程度などを確認しながら、最適な塗装方法をお客様に提案しています。

〇ちょっとした応急処置

〇予算が限られている

等の場合もお気軽にご相談ください。

塗装の場合、仕上がって『きれいになったなぁ』と喜ばれるだけでは、完成とは言えません。

5年、10年後に『頼んでよかった』と言われる事を目指しております。

追伸

ご相談・お見積りの際は、

どのような事でお困りなのか、をお聞かせください。

・他で見積もりしたけど思ったより高かった。

・この箇所の汚れが気になる

・予算が限られている。

・長持ちする塗装を提案して欲しい。

・何から相談していいか分からない。

など、どのようなご要望・ご相談でもかまいません。

なぜ、お客様のお悩みを御聞きしたいか?と申しますと

お客様のお悩みを共有し明確化することでいいご提案をご提出する。

それが塗装工事で成功するコツだと考えているからです。

お見積り希望の方はコチラ⇒お見積りについて

当社で塗装工事・防水工事を依頼して頂いた場合に ・材料のごまかし(指定以外の安い材料を使用) があった場合は施工費を返金致します。 |

外壁塗装 施工事例集【新着】

-

屋根メンテナンス必要なし!高耐久スーパーガルテクトで施工

【施工内容】工事名称 T様邸 屋根葺き替え・外壁塗装工事 工期 28日 -

ツートンカラーの色分けでオシャレなお家になりました。

【施工内容】工事名称 K様邸 屋根・外壁塗装工事 工期 24日 -

白が一番!お城のようなお家に仕上げました!|大阪市

【施工内容】工事名称 H様邸 屋根・外壁塗装工事 工期 20日 -

永建工業で出せる一番の塗料!高耐久塗料で外壁塗装|東大阪市

【施工内容】工事名称 K様邸 屋根・外壁塗装工事 工期 28日 -

濃淡カラーで極上の輝き。|大阪市

【施工内容】工事名称 T様邸屋根・外壁塗装工事 工期 20日 -

ホワイトとダークブラウンのシックなツートンカラー|東大阪市

【施工内容】工事名称 K様邸 屋根・外壁塗装工事 工期 28日

塗装専門の工事店ですので

塗装専門の工事店ですので 適正な価格での工事が

適正な価格での工事が 予算に応じた工法を

予算に応じた工法を お客様の要望が伝聞ではなく

お客様の要望が伝聞ではなく 必要ではない工事を

必要ではない工事を