外壁塗装を実施する場合、一緒に考えておくべきものがシーリング工事です。

これまで26年間、外壁塗装に携わってきましたが、塗装時期にシーリングが劣化していないことは基本的にはありません。

塗装時期を迎えたお宅のシーリングは劣化している可能性が高く、メンテナンスをしなければせっかく外壁塗装を施工しても、効果が半減してしまいます。

ただ、外壁塗装が初めての方には「シーリング工事って何?」と思われる方もいらっしゃるかと思います。

そこで今回は、シーリング工事の基礎的な情報から、実際のメンテナンス方法まで詳しく解説していきます。

目次

- 外壁のシーリング(コーキング)とは?

- シーリング(コーキング)の傷みの症状と原因

- シーリング(コーキング)の黒ズミの原因はブリード

- シーリング(コーキング)材の増し打ちと打ち替え

- シーリング(コーキング)の先打ちと後打ち

- 特に下から見えない箇所は注意が必要

- シーリング(コーキング)の寿命と打ち替え時期

- シーリング(コーキング)工事に足場は必要か?

- シーリング(コーキング)工事の工程

- シーリング(コーキング)材と塗料の相性について

- シーリング(コーキング)の劣化のお悩みは株式会社住友リフォーム外壁事業部までご相談ください

外壁のシーリング(コーキング)とは?

シーリングとは、外壁材の継ぎ目の目地を埋めるために施す「充填剤」の事を指します。

このシーリングを施す工事の事を、シーリング工事と呼びます。

一般の方は【コーキング工事】と呼ぶことも多いですが、どちらとも意味合いは同じです。

近年の住宅の外壁には、窯業系サイディングと呼ばれるボード上の壁材が使われています。

ボード上の壁材をいくつか張り合わせることで外壁を形成しているため、繋ぎ目にはどうしても隙間ができてしまうのです。

この隙間を埋めるために施すのが、シーリング(コーキング)ということになります。

シーリングには、一般的にゴムのような伸縮性の高い素材が使われます。

これは、繋ぎ目がある程度伸び縮みするようにしておかなければ、強風や地震で簡単にシーリングが壊れて、隙間ができてしまうからです。

隙間ができるとそこから雨水が浸入し、雨漏りや白アリが発生する原因になってしまいます。

このように、住宅を守るために重要なシーリングですが、新築から数年経ち最初に傷みだす場所でもあります。

シーリング材にはウレタンが主に使われますが、紫外線に弱いという弱点があります。

外壁は常に紫外線にさらされているため、どうしても初めに劣化してしまうのです。

シーリングの劣化に気が付くパターンは、人それぞれです。

- 訪問販売業者さんに指摘されて気づかれる方

- ふと外壁を見上げた時、シーリングの劣化に気づかれる方

など様々ですが、弊社のお問い合わせで一番多い工事内容になります。

シーリング(コーキング)の傷みの症状と原因

シーリングの傷みは建物本体の劣化に繋がりますが、ご自身ではどのような状態かを見極められないかもしれません。

そこでここからは、シーリングの痛みの症状とその原因を詳しく解説していきましょう。

以下のような症状が見られれば、シーリングが劣化していると考えてよいでしょう。

また実は、シーリングの傷み症状によって、原因が変わってきます。

外壁シーリング箇所が傷んでいてお悩みの方は、現在の状況と照らし合わせてご覧ください。

|

症 状 |

外壁とシーリング材との間に隙間ができる剥離(はくり) |

|

|

|

|

原 因 |

・プライマーの塗り忘れ、プライマーの塗りムラ。 ・外壁の動きにシーリングの接着強度が耐えられなかった。 ・3面接着による施工。 |

|

対 策 |

・次回の打ち替え時にはプライマーをしっかりいれる。 ・3面接着を防ぐため底部分にボンドブレーカーというテープを貼ってからシーリングを打つ。 |

|

症 状 |

シーリング材の真ん中が切れる破断(はだん) |

|

|

|

|

原 因 |

・コーキング材自体の劣化、寿命 |

|

対 策 |

・次回の打ち替え時には耐久性のいいシーリング材を選ぶ。 |

|

症 状 |

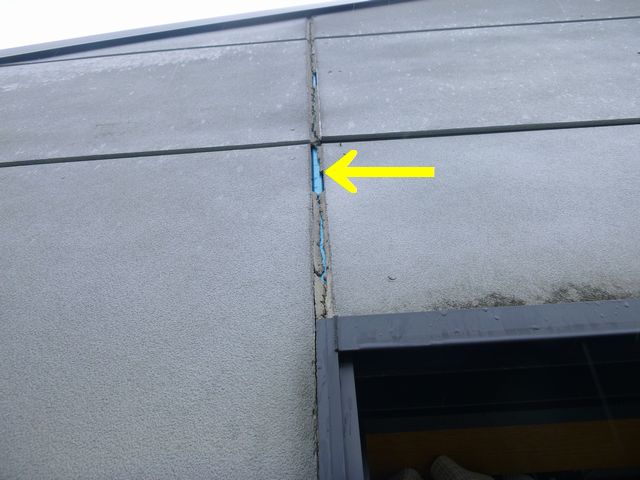

シーリング材のすぐ後ろにバックアップ材、あるいはハットジョイナー(青い下地部分)が見える。 |

|

|

|

|

原 因 |

・シーリング材の厚み不足。 ①のグレー部分はバックアップ材になります。その手前にある白い部分がシーリング材になります。ご覧いただいたら分かるようにシーリング材の厚みが1mm程度しかありません。 ②こちらはハットジョイナーと呼ばれる下地部材がシーリング材のすぐ後ろにあり①と同様厚みを確保出来ていません。 |

|

対 策 |

・①の場合は、バックアップ材を入れず、ボンドブレーカーを貼りシーリングを打ち厚みを確保する(8mm以上) ・②の場合は背の高いハットジョイナーを設置してなっているものですので、どれだけ耐久性のいいシーリング材を打っても根本的な解決にはなりません。カバー部材で覆う、ブリッジ工法でシーリングの厚みを確保するしかないでしょう。 |

|

症 状 |

シーリング材がとれた状態。欠落(けつらく) |

|

|

|

|

原 因 |

・プライマー不足。 ・シーリング材の選定不足。 |

|

対 策 |

・次回の打ち替え時にはしっかりとプライマーを塗り、耐久性のいいシーリング材を選定する。 ・ここまでくればとうぜん弾力性はなくスカスカの状態です。早めの対策を。 |

以上がシーリング材の傷み状況の原因と対策になります。

やはり全体的なお話で言えば、耐久性のないシーリング材で施工している場合がほとんどです。

こちらも合わせてご覧ください。

シーリングの傷みとは少しずれますが、その他にブリードという現象があります。

シーリング(コーキング)の黒ズミの原因はブリード

ブリード現象とは、シーリング材と塗料が反応することで、シーリングが黒ずんだりグレーの汚れが浮き出てきたりする症状です。

ブリード現象は、シーリングを打ち替えしてその上から塗装した場合に起こる現象です。

外壁の素材がモルタルでもサイディングでも、両方で発生します。

上の写真をご覧いただきたいのですが、塗り替えをしてまだそんなに間がないマンションの外壁です。

時間がたってない割には赤い矢印のところは黒ずんでいます。

1階と3階も同じ様に汚れていますね。

これが、【ブリード】という現象です。

ブリードの原因は、シール材の中に可塑剤(かそざい)という成分によるものです。

塗り終わった後はキレイでも、時間が経ちシール内部の可塑剤が塗料と反応して浮き出てくることで、塗装面に移行しベタつき感がでてきます。

これにより汚れを拾いやすくなり、黒ずんできます。

塗装の業界では、これを汚染(おせん)と言います。

仮にこの壁の上に塗装しても、時間が経てば同じ様に汚染されてきます。

そこで、ブリードを防ぐため可塑剤移行防止剤を先に塗っておきます。

打ち替え時には、ブリードしにくいノンブリードタイプのシーリング材を使用するのが前提となります。

シーリング(コーキング)材の増し打ちと打ち替え

シール工事は外壁塗装前の重要な作業工程であり、仕様は2種類あります。

その2種類とは、【増し打ち】と【打ち替え】です。

| 増し打ち |

既存のシールの上にシール材を充填し厚みを増します。

|

| 打ち替え |

既存のシールを撤去し新たにシール材を充填します。 (増し打ちに比べ若干料金が割高になります。) |

例えば最初に事例をあげた状態ですと、【打ち替え】は必ずしなければなりません。

では、『増し打ち』=手抜き工事か?と言われれば必ずしもそうではありません。

施工する部位により、増し打ちの方が適切な場合もあります。

例えば、サッシ廻り。

サッシ廻りを増し打ちするのは、このような状況の時です。

- サッシの形状によって既存のシールが撤去出来ない時

- 構造上、カッターを入れない方がいい時

では、一つずつ解説をします。

まずはサッシの形状の問題から。

サッシの種類によっては、ツバが出ているタイプのものがあります。

このような形状のサッシの場合はカッターの刃が入らず、既存シールの100%撤去が困難です。

カッターの刃が入らない箇所を無理に撤去しようとすると、サッシを傷つける可能性があります。

また、既存シールの20〜30%撤去する事を打ち替えとは言いません。

(打ち替えは、既存シールを残りカスまで出来るだけ撤去してこそ打ち替えという概念があります。)

そのような場合は、三角シールというやり方で窓廻りのシーリングを仕上げます。

三角シールとは、突き出たサッシなどの部分と外壁の間を、斜めにシーリングする方法です。

こちらの画像はツバがでているタイプのサッシですが、厚みを付けた三角シールで仕上げています。

新築時のシール工事より厚みを持たせていますので安心の工法です。

▼厚みをつけた三角シール

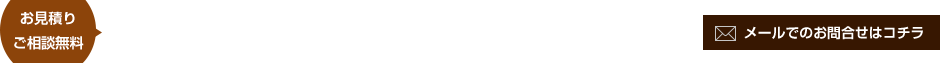

もう一点は、既存シールの撤去時に防水紙をカッターで切る可能性です。

ここ十年内に建っているお家であれば外壁の構造は、

■通気工法で透湿防水シート⇒胴縁(木下地)⇒サッシ⇒サイディング

となっており、防水紙をカッターで切ってしまう心配は少ないです。

その一方で、築年数が15年以上経っていると

■直貼りで透湿防水シート⇒サッシ⇒サイディング

となっている可能性があり、防水紙を切ってしまう危険が高まります。

実際このような構造を、大阪でたまに見かけます。

過去には、縦目地の下にハットジョイナーが一切入っておらず、透湿防水シートだったこともあります。

※ハットジョイナー

(サイディングとサイディングとの間に入っている下地材)

まれなケースではありますが、そのような構造になっていると二次防水である透湿防水紙を切ってしまい雨漏りを誘発してしまう可能性もあるわけです。

ご理解しやすいように例をあげながら『増し打ち』について書きましたが、「窓廻りはすべて増し打ちにしましょう」という話ではありません。

撤去出来る場合は、撤去するのが当たり前です。

もちろん、ボロボロに傷んでいる箇所をそのまま増し打ちにするのは論外です。

家は人間と同じで、100軒の家があれば100通りの性格があります。

その中で改修工事は、現在の状態を見極め、そこでベストな施工方法をとることが大切です。

打ち替えの場合も増し打ちの場合も、充分なシーリングの厚みを確保することが、外壁を長持ちする秘訣になります。

増し打ちでも、良い増し打ちと悪い増し打ちがある事をご理解ください。

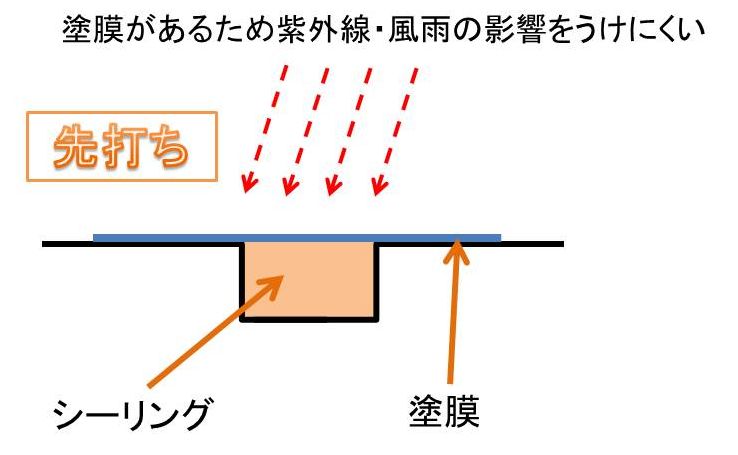

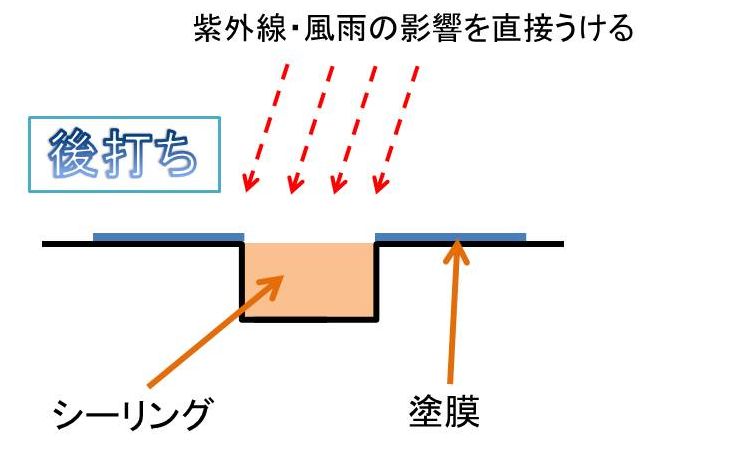

シーリング(コーキング)の先打ちと後打ち

窯業系サイディングボードを塗装する際、「シーリング工事を先にするか?もしくは後にするか?」という問題があります。

- シーリング工事を先にしてから外壁塗装をする事を『先打ち』

- 外壁塗装してからシーリング工事をする事を『後打ち』

と言います。

新築の際は、工場で塗装したボードを貼っていきますので塗装はありませんが、意味合いでいうと『後打ち』になります。

塗り替えの際、『先打ち』『後打ち』どちらにしなければいけないか?これに正解はありません。

ちなみにほとんどの塗料メーカーは、『後打ち』を推奨しています。

これは次の章で述べますが、メーカーとして責任が持てないということだと思います。

【先打ちイメージ図】

【後打ちイメージ図】

紫外線・風雨の影響を受けにくいのは先打ちです。

それだったら全て先打ちの方がいいのでは?と思うかもしれませんが『先打ち』『後打ち』でそれぞれにメリット・デメリットがあります。

表にしてみました。

|

メリット |

デメリット |

|

|

先打ち |

シーリングの上に塗装します ので、紫外線・風雨から シーリングを守り 劣化の進行を遅らせます。 |

塗膜よりシーリングの方が 性質上柔らかいですので、 塗膜の表面が割れる事が あります。 |

|

後打ち |

シーリング上の塗膜に 不具合(表面の割れ)等が 起こる事はありません。 |

シーリングに直接、紫外線・ 風雨が当たるため傷みが 早くなります。 |

一般的には、『先打ち』での施工が圧倒的に多いのが現状です。

ですが、ご覧いただいたようにデメリットもあります。

このあたりは施工方法により、そのデメリットを回避する方法もあります。

特に下から見えない箇所は注意が必要

この写真は築15年、3階建て木造住宅の3階部分のサッシです。

足場を組んで驚きました。

手前側のサッシの上部分に雨仕舞いの処理がしていないのです。

隙間から下地の木が見えるのが分かるでしょうか?

3階部分なので小雨の場合入る事はないですが、横殴りの雨や台風の時は雨水が簡単に侵入します。

雨水が入る

↓

下地が腐食する

↓

白アリが発生する

今の時代に建てる住宅にはさすがにないと思いますが 、この時代(平成元年〜10年位)の建売住宅には、たまにあります。

築年数がある程度経っている住宅なら、一度プロに細かくチェックしてもらうとよいでしょう。

今は塗装工事も細分化され、シール工事はシール業者、サイディング工事はサイディング業者と分かれています。

しかし昔は、器用な大工さんが全てをこなす場合もあったようです。

今回は塗装工事のため、足場を組んで発見出来たわけですが、場所が場所だけに一生お客さんは気付かなかったでしょう。

シーリング(コーキング)の寿命と打ち替え時期

一般論として、シールの寿命は通常5年〜10年と言われています。

とは言え、一口に打ち替え時期といっても、「新築から〇年後にするもの」とは言えません。

なぜなら、立地環境によって傷み具合が変わってくるからです。

たとえば、同じ時期に建てられた住宅でも、以下の2つの条件で傷み具合は大きく変わってきます。

- 山手の比較的地盤が強く2階建て

- 国道沿いで車の通りが激しい3階建て

鉄骨、木造によっても変わってきます。

南面、北面の紫外線の当たり方によっても変わります。

そのため、一概には言えません。

だいたいの目安をお伝えすると、10年を超えたくらいでしょうか。

ただ、よく誤解されていることなので補足としてお伝えしますが、シーリングが割れたとしても、直ちにお家の中に水が入ってくることはありません。

※こちらは通気工法のサイディング断面図。

※こちらは通気工法のサイディング断面図。

これは、外壁の断面を図にしたものになります。

ご覧いただくと分かるように、仮にサイディングが割れたとしても、二次防水である透湿防水紙で雨水が止まるような構造です。

そのため、部屋の中にまで雨水が侵入する事はほとんどありません。

ただし、雨水は入らなくてもサイディングは湿気等で、反り・曲がりが起きてしまいます。

ですので、なるべく早い段階にシーリングの打ち替えをされる事をお薦め致します。

シーリング(コーキング)工事に足場は必要か?

塗装を行わないシーリングの打ち替え工事の場合に、「足場は必要ですか?ハシゴでは無理ですか?」とたまに聞かれます。

結論から先に申しますと足場は必要です。

※一部の箇所のシーリング工事ではなく全体工事(外壁4面)のお話です。

ハシゴを動かしながらの施工は手間がかかり、結果的には足場を組む金額と変わらない費用となります。むしろ、それ以上に高くなってしまう可能性もあります。

次の項目で打ち替え工程をご覧いただけますが、

- 既存シーリング撤去

- テープ養生

- プライマー

- シーリング打ち

- テープ養生はがし

といった工程をふみますので、一回ずつハシゴを移動しながらの施工には無理があります。

安全面、施工面を含めシーリング工事には足場が必要とご理解頂けたら幸いです。

シーリング(コーキング)工事の工程

それではシーリング(コーキング)工事の打ち替え工程をご紹介します。

| 築15年を経過したお家です。シーリング仕様はオートンサイディングシーラントになります。 |

|

| 現状は下地が見えて傷んでおり防水性能はありません。 |

|

| 既存シーリング材を撤去していきます。 |

|

| 専用プライマーを塗ります。 |

|

| シーリング材を充填していきます。 |

|

| ヘラで押さえていきます。 |

|

| 養生テープを撤去し完成です。 |

|

この作業完了後、完全に乾かしてからの塗装工程開始となります。

少し付け加えると、下地の青い部分をボンドブレーカーと言いシーリング撤去時に剥がれてしまうと、新たにボンドブレーカーを貼ってからシーリングを打ちます。

シーリング(コーキング)材と塗料の相性について

さきほど、塗料メーカーは『後打ち』を推奨していると解説しました。

実際、カタログにもそう記載されています。

では、なぜ塗料メーカーは『後打ち』を推奨しているのでしょう?

その理由は、塗料との相性の問題です。

シーリング材はシーリングメーカーから販売されており、塗料は塗料メーカーから販売されています。

つまり、別々の会社が作っているということです。

塗料メーカーも全てのシーリングとの相性をテストする訳にもいかず、責任が持てないんだと思います。

どれだけいい塗料を使ったとしても、シーリング材との相性が悪ければ早々に剥離してしまいます。

これでは、いい塗料を使用する意味が無くなります。

あくまで弊社の場合ですが、シーリングメーカーに使用している塗料を持ちこんでの密着テストを行い、合格した塗料だけをご提案しています。

シーリング(コーキング)の劣化のお悩みは株式会社住友リフォーム外壁事業部までご相談ください

シーリングの劣化と一言に行っても、症状と原因は様々です。

また、目のつきにくい個所が劣化していることも考えられます。

目の届かない部分までチェックし、原因を突き止めた上でメンテナンスすることができれば、住宅も長持ちすることでしょう。

そのためには、プロの塗装業者に外壁とシーリングの状態を見てもらうのが一番です。

経験豊富な塗装業者に依頼すれば、的確なアドバイスがもらえることでしょう。

もし、大阪近郊でシーリングの劣化でお悩みなら、私達「株式会社住友リフォーム外壁事業部」までご相談ください。

株式会社住友リフォーム外壁事業部は、お客様のご要望をダイレクトに実現できる塗装専門業者です。

現場の下調べやお見積もり作成は、代表である住友が伺い、責任を持ってお客様のご要望をヒアリングいたします。

もちろん、お見積もりをご依頼頂いたからと言って無理な営業は致しませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。